Con el post de hoy pretendo empezar una serie de publicaciones que van a tratar de responder a una pregunta. Muy a menudo, en todo tipo de medios, como prensa escrita, medios virtuales, libros de texto o redes sociales, me encuentro con un tipo de personaje que, no sé si por una razón más o menos intensa, y aquí el corazón de la pregunta, se suelen etiquetar como “renacentistas”. Quiero decir, ese tipo de personajes que parece que “hacen de todo”, o “saben de todo”, suponiendo que eso sea posible, ¿por qué los llamamos renacentistas y no modernistas, o vanguardistas, o clásicos, o racionalistas, o ilustrados, … ? Claro, la figura de, por ejemplo, Leonardo da Vinci representa un hito de la multidisciplinariedad. Por su múltiple faceta de artista, científico, ingeniero, … Pero, este tipo de personaje, en mayor o menor medida, sin llegar a la fama de Leonardo, ¿no habrá existido siempre? Sin afán de ser minucioso, en esta serie de posts buscaré ejemplos de lo que, personalmente, pienso que son casos de personajes cuya curiosidad no queda compartimentada bajo una única estela. En este primer post he pensado en Samuel Finley Breese Morse, nacido en 1791 en Charlestown (Boston, EEUU), y fallecido en Nueva York en 1872.

Creo que, permitirme el tono coloquial, a Samuel lo conocemos todos. El código morse que lleva su apellido permanece en nuestro imaginario colectivo como una convección de señales que nos permiten traducir el alfabeto escrito a grupos de señales cortas y largas. Me sorprendí ligeramente al saber, no hace demasiado, que Morse, aparte de haber inventado el código de comunicación que todos conocemos, también estuvo involucrado en la invención del telégrafo, diseñando junto a Alfred Vail el prototipo que lleva sus nombres. El telégrafo supuso el primer sistema de comunicación a través del guiado de señales eléctricas por cables. No eran pocos, ni poco importantes, los científicos e inventores que venían intuyendo la aparición de esta nueva tecnología de comunicación, como era el caso del famoso físico inglés Sir Charles Wheatstone. Morse consiguió los fondos suficientes para construir un sistema de comunicaciones de 60 Km entre Baltimore y Whasington, cuya presentación oficial tuvo lugar el 24 de mayo de 1844. Sin embargo, esta sorpresa no fue tanta comparada con la que obtuve al saber que Samuel Morse, antes de hacerse rico por la invención del telégrafo, vivía de la pintura. Morse era pintor. Más exactamente, retratista. En sus años de estudiante Morse descubrió su vocación por la pintura, aunque ya en aquel entonces también le atraían enormemente los nuevos descubrimientos sobre la electricidad. Estudió filosofía religiosa (parece ser que sus escarceos políticos y anti-católicos no son pocos, tema que no voy a desarrollar aquí), matemáticas, veterinaria equina, electricidad, …, pero económicamente se mantenía a través de la pintura. Después de varios viajes a Europa, Samuel Morse se hizo un hueco como retratista, siendo considerado como uno de los más importantes de EEUU. Fue el fundador y el primer presidente de la Academia Nacional de Dibujo. Su cuadro más célebre es el retrato del general Lafayette (1825) (imagen 1). Creo que no hace falta subrayar las enormes repercusiones de ambas invenciones, el código Morse y el telégrafo (imagen 2). Sin embargo, alejándome ya del personaje, me gustaría detenerme levemente sobre las repercusiones del código que inventó.

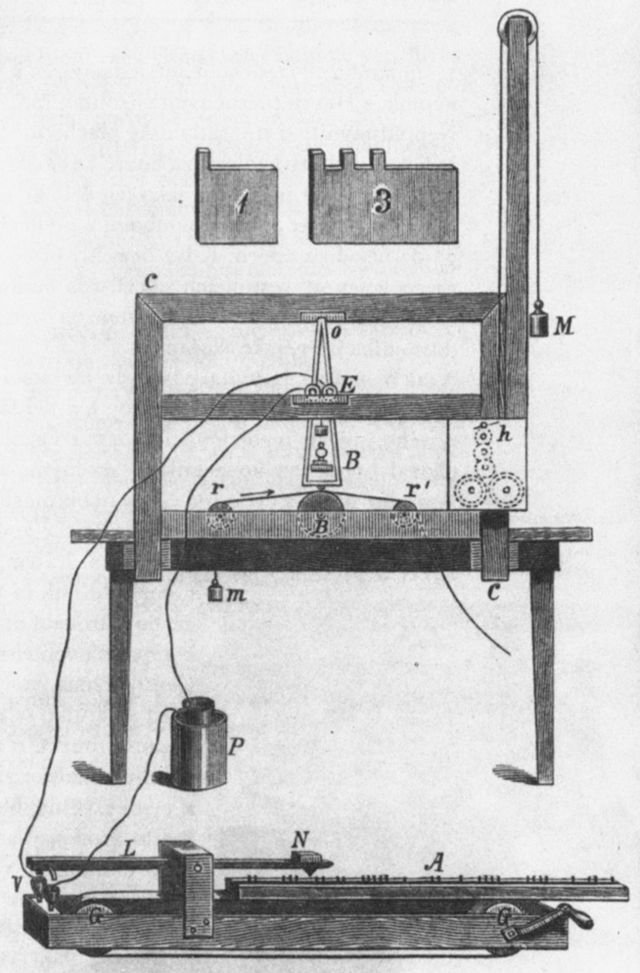

A partir de artículos de su estudio como un caballete, un lápiz, piezas de un reloj viejo y un péndulo, Morse fabricó un aparato entonces bastante voluminoso. (Imagen 2). Telegrafo original de Morse, tomado de un antiguo grabado.

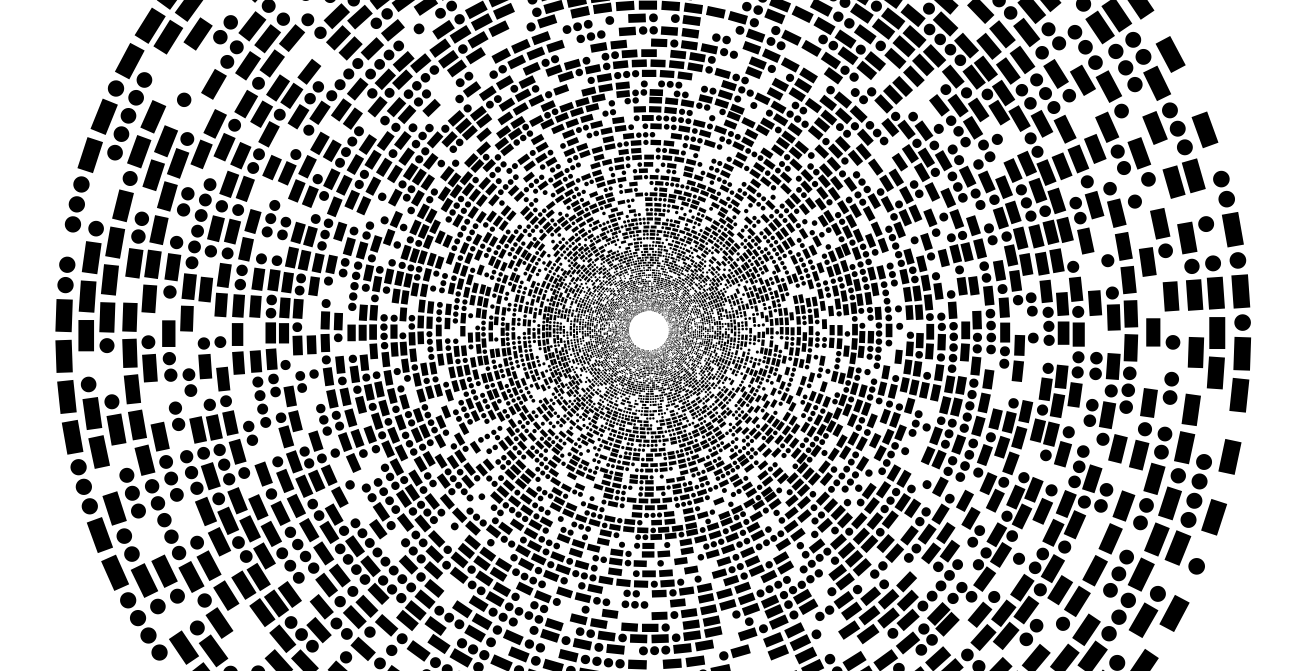

Más de un siglo después de la aparición del telégrafo, este había sido superado por otro sistema de comunicaciones relacionado con los fenómenos electromagnéticos: la radio. Este modo de comunicación inalámbrico explosionó socialmente gracias a la investigación de personajes tan famosos como Guglielmo Marconi, Nicola Tesla o Alexander Popov. Pero también gracias a la contribución de otros que quizá no conozcamos tanto, como el segorbino Julio Cervera Baviera, quien fue uno de los primeros investigadores en conseguir una comunicación por radio de voz (Javea – Ibiza en 1902). La aparición de la radio dio origen a la revolución de las telecomunicaciones. Revolución que no ha parado de evolucionar llegando hasta nuestros días con forma de teléfonos móviles, Wi-fi, Bluetooth, GPS, … . Es por tanto imaginable que en 1948, el fulgor y la gran pasión que desató la invención del telégrafo estuviese, al menos, algo más mitigada. Sin embargo, en ese año, un recién titulado ingeniero mecánico de la Drexel Institute of Technology, Norman Joseph Woodland, había decidido dejar su trabajo momentáneamente para pasar una temporada en la casa de su abuelo en Florida. Nos lo encontramos sentado en la arena de una de las playas de esta soleada zona del sur de EEUU. Quizá había decidido salir de casa para tomar el aire, al estar fatigado por dar tantas vueltas a un problema que llevaba cierto tiempo tratando de resolver. Unos meses antes, Woodland se reunió con Bernard Silver, uno de sus compañeros de la carrera, quien le comunicó que había cierto interés en la industria por encontrar una forma rápida y automática de leer la información de los productos en el momento de pagar. Parece ser que, después de algunas pruebas preliminares, Woodland estaba convencido de que existía una solución. Uno de los grandes misterios de la cultura, en general, quizá sea saber de dónde vienen las ideas. Esas ideas originales que han tejido una historia interminable de propuestas innovadoras. Nunca hemos dejado de innovar, desde los eurekas de Arquímedes, el runruneo de las musas clásicas, o los más caseros “ya lo tengo!!” de cada uno de nosotros. La educación debe ser una de las claves, estoy seguro. Pero también estoy seguro que debe haber algo más. Probablemente necesitemos algo de osadía para romper lo conocido en mil pedazos, y así solapar con las piezas que se generan otra cosa. Sea lo que sea esa otra cosa. Quizá Woodland, sentado en la arena de la playa se acordase de Morse y su código al ver un barco emitiendo señales luminosas. En realidad no sé si explicó alguna vez cómo se le ocurrió la idea, pero parece ser que después de escribir con sus dedos en la arena alguna secuencia de código Morse, inventado por el pintor americano más de un siglo antes, Woodland decidió estirar con su mano cada uno de esos puntos y rayas hacia abajo, pensando en formar una serie de barras estrechas y barras anchas. Bombilla – chispa – chasquido de dedos – nuestro “ya lo tengo”. Da igual como queráis expresarlo. El caso es que Woodland, con su gesto, interpretó el código Morse. Después de superar muchos desafíos técnicos y tecnológicos, su idea dio paso al código de barras que todos conocemos. Concretamente, no fue hasta 1974, cuando en el supermercado Marsh de Troy (Ohio, EEUU) se escaneó el primer ítem. Si la memoria no me falla, un paquete de chicles.

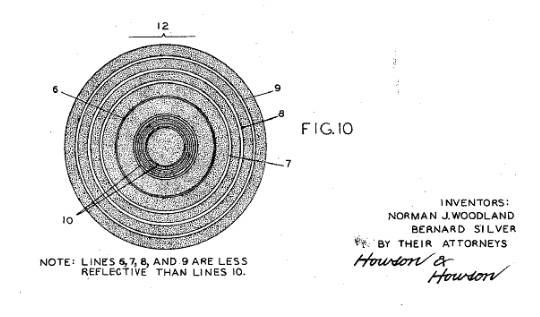

El código de barras propuesto por Woodland. Aunque su primera versión era lineal, Woodland se decidió por un formato circular, que permitía leer la información independientemente de la dirección del escaneo. Sin embargo, los problemas originados por la impresión en tinta, descartaron finalmente este diseño en favor del diseño lineal que todos conocemos hoy.

Desde luego, la historia del código de barras es inmensamente rica. Debería hablar de muchísima tecnología para poder desmenuzar completamente toda esa cultura de la codificación y el descifrado de información por contraste óptico. Podría hablar del fallido sistema Kar Trak (1960), un sistema derivado de la idea de Woodland implantado y finalmente retirado en los vagones de los trenes de mercancía para identificar el contenido de los mismos, sin tener que abrirlos. O de la aparición del láser, tecnología que ayudaría enormemente a la implantación final del código de barras. Y, por supuesto, de los distintos formatos que han ido, poco a poco, añadiendo complejidad y capacidad a estas etiquetas de identificación, como las etiquetas apiladas (como el PDF417 que apareció en 1991), o las etiquetas bidimensionales o matriciales (como la etiqueta Aztec, el HCCB de Microsoft, o el famoso QR-Code inventado en Japón por la compañía Denso Wave en 1994). Pero desarrollar plenamente esta historia no es ni el objetivo de este post, ni esta historia es lo suficientemente corta como para poder exponerla de forma conveniente.

Sin embrago, para acabar el post y cerrar esta conexión entre la pintura de retratos del inicio del siglo XIX, la invención de nuevos sistemas de comunicación por fenómenos eléctricos y la implantación de nuevos sistemas de identificación en la industria del pasado y de la actualidad, quería finalizar con un ejemplo de otra de las tecnologías que esconde en su interior un “poco de todo”, sin saber realmente si esta tecnología cambiará nuestra forma de relacionarnos, si las usaran los futuros artistas para desarrollar sus lenguajes y potenciar sus propuestas, o simplemente la veremos en los supermercados que todos conocemos. Os presento al Bokode.

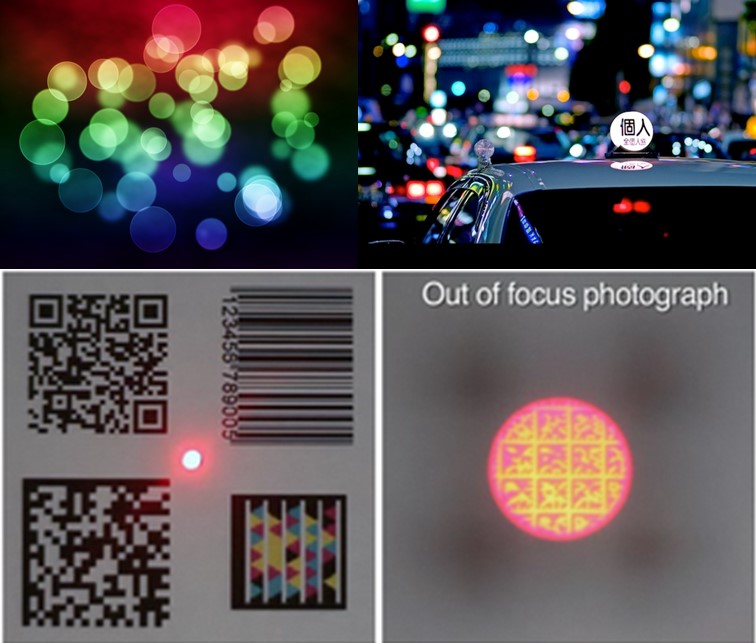

Imagen 4. Arriba: Efecto Bokeh de desenfoque en fotografía. Abajo: Imagen en foco (izquierda) y fuera de foco (derecha) de un Bokode activo.

El Bokode, etiqueta óptica activa, nació en 2009 en el MIT Media Lab, centro de investigación interdisciplinar del que hemos hablado repetidamente en este blog. Este sistema, en su base, funciona a través de dos conceptos diferenciados: el efecto Bokeh que se usa en fotografía (básicamente podríamos hablar de un desenfoque) y un encriptado de la información por matrices de QR-Codes. En principio, aunque el sistema está preparado para funcionar de forma pasiva (sin consumo de energía, como podría ser un código de barras convencional), el Bokode funcionaría principalmente como etiqueta activa (con gasto de energía), ya que usa un LED rojo para dispersar la información a través de un pequeño agujero (técnicamente hablaríamos de estenope). La captura de la información se obtiene con una cámara óptica convencional (con capacidad de enfocar, claro). Al desenfocar sobre el punto sobre el que emite el LED aparece la matriz de QR-Codes. Este sistema permite encriptar muchísima más información que en un QR-Code simple. Pero posee más ventajas. Al mover la cámara sobre el punto aparecen distintos QR-Codes, de forma que se puede incorporar información vectorial de alta estabilidad, lo cual es muy interesante para, por ejemplo, los dispositivos de realidad aumentada. Siguiendo con la cadena de eslabones, nos podemos preguntar, ¿y qué es la realidad aumentada? La realidad aumentada, hoy en día, es una tecnología usada por artistas, científicos e ingenieros, para generar sistemas inmersivos que establezcan conexiones entre contextos físicos reales y contextos virtuales. Algunas de sus aplicaciones se dirigen a la educación o la psiquiatría, para, por ejemplo, tratar y superar distintas fobias. O a la arquitectura, para reconstruir edificios históricos destruidos o visualizar nuevas edificaciones. O para mejorar los sistemas de tráfico con posibles futuros parabrisas interactivos en los coches, que podrían visualizar las indicaciones de navegación o la información del tráfico. Las aplicaciones son múltiples y variadas.

Todos estamos seguros, y de hecho creo que no me puedo equivocar demasiado al decir que sabemos a ciencia cierta, que Samuel Morse, en su estudio de pintura, nunca pensó en un Bokode. Pero, sí que existe una conexión directa, innovación tras innovación, invento tras invento, entre el Bokode y el código morse. Si la realidad aumentada hoy en día posee aplicaciones de interés, no es falso decir que alguna de sus manifestaciones puede ser hija indirecta, por lejana, de un pensamiento artístico. El pensamiento de Morse. ¿O tendríamos que decir pensamiento científico?, ¿o tecnológico? … Quizá mejor quitémosle el adjetivo.

1 comentario

1 comentario

1 comentarios

Guillermo Muñoz Matutano dice:

24 mar 2015

Otro caso de personaje totalmente interdisciplinar. Hedy Lamarr, actriz de Hollybood, e inventora, que, junto a su colaborador, un músico, desarrollaron el sistema de Frecuency Hopping, que utilizamos hoy en día en multitud de sistemas de telecomunicaciones, como por ejemplo el wi-fi. No será un personaje que desarrolle, porque ya lo ha hecho estupendamente Laura Morron en su blog. Os dejo su link:

https://losmundosdebrana.wordpress.com/2015/03/04/hedy-lamarr-la-inventora/

Que lo disfruteis,

G.